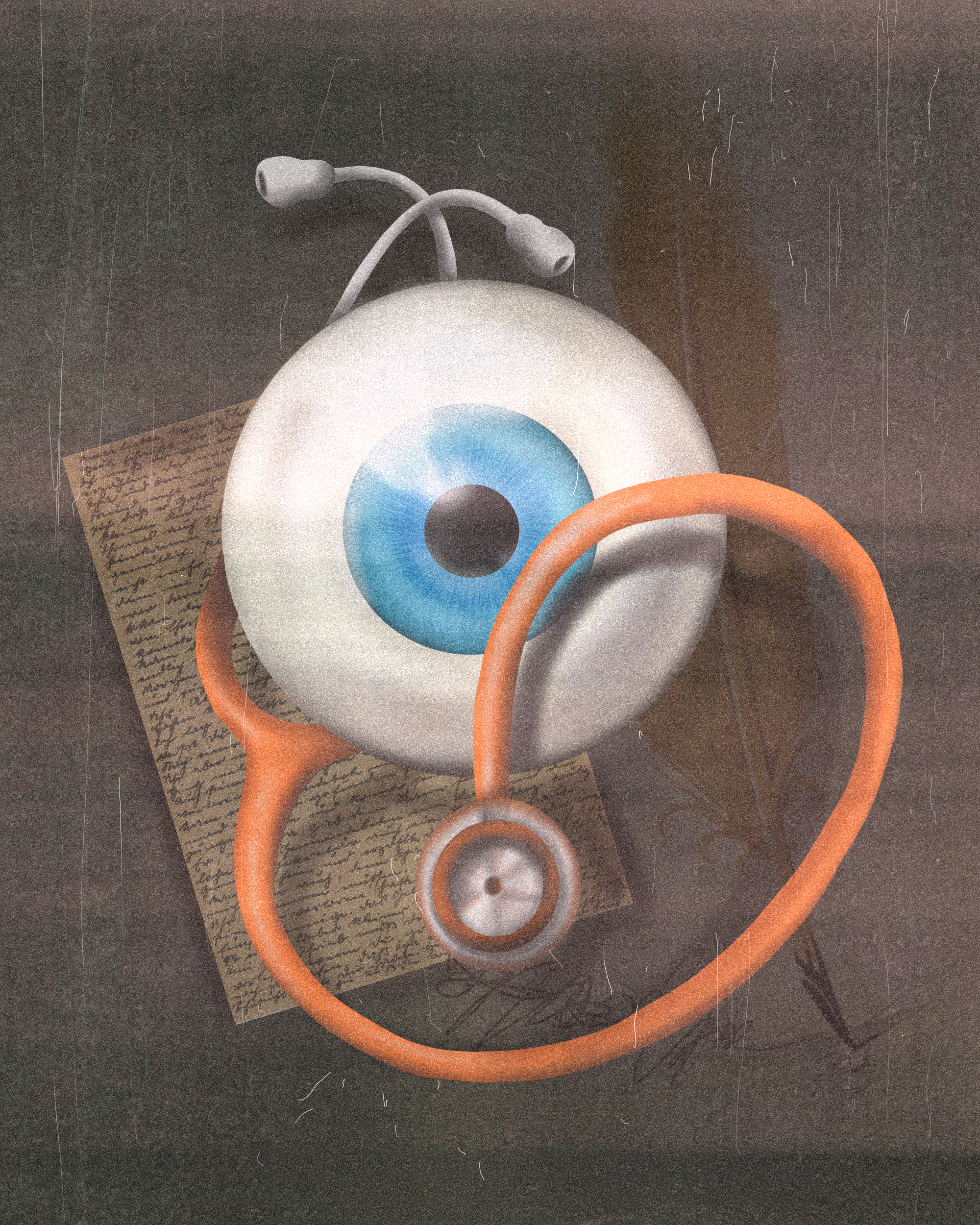

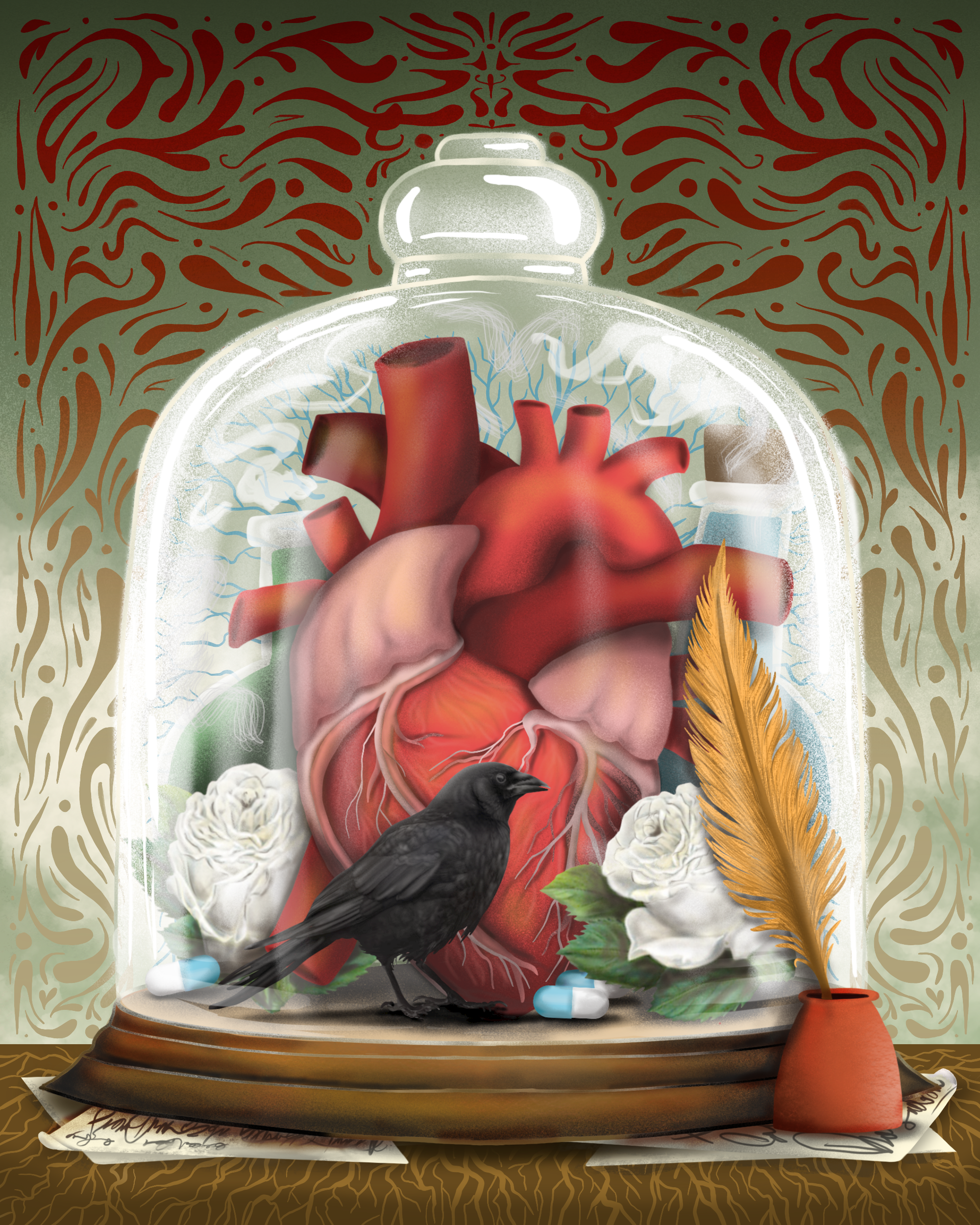

Resumen: Este texto se adentra en el fenómeno de una rara variante de la autoscopia, la heautoscopia, en el que una persona no solo se ve desde fuera, sino que enfrenta cara a cara a una copia de sí misma. La presencia de este «doble» es tan vívida que, en ocasiones, quienes lo experimentan llegan a perder la prueba de realidad, creyendo firmemente que esa réplica tiene vida propia. Esta desconexión con lo verdadero desmorona por completo la percepción de la identidad, creando una división profunda entre el yo y su reflejo. A través del análisis de un caso clínico, se describe cómo la psiquiatría y la neurología convergen en formas inquietantes y devastadoras. Sin embargo, el fenómeno de la heautoscopia no se queda limitado a lo clínico. Este encuentro con el «doble» se conecta con algo mucho más antiguo: el mito del «otro yo» presente en la historia, en las leyendas y la cultura popular, en el cual la aparición de esta figura siempre ha sido una advertencia ominosa del conflicto interno que todos llevamos dentro y de la dualidad que habita en el ser humano.

Palabras clave: autoscopia, heautoscopia, literatura.

Una adolescente y su doble:

El caso clínico relata la historia de una adolescente que, desde los ocho años, comenzó a experimentar síntomas neurológicos, en este caso, temblores que inicialmente fueron tratados en casa sin éxito pero que paulatinamiente se volvieron incapacitantes. Tiempo después, fue diagnosticada con un tumor cerebral (meningioma parieto-occipital), que fue removido mediante una cirugía. A pesar de que la operación logró extirpar el tumor, surgieron complicaciones: la joven perdió gran parte de tejido cerebral en su hemisferio derecho (malacia), lo que provocó que comenzara a sufrir crisis convulsivas recurrentes (epilepsia) y se ausentó de la escuela debido a estas secuelas.

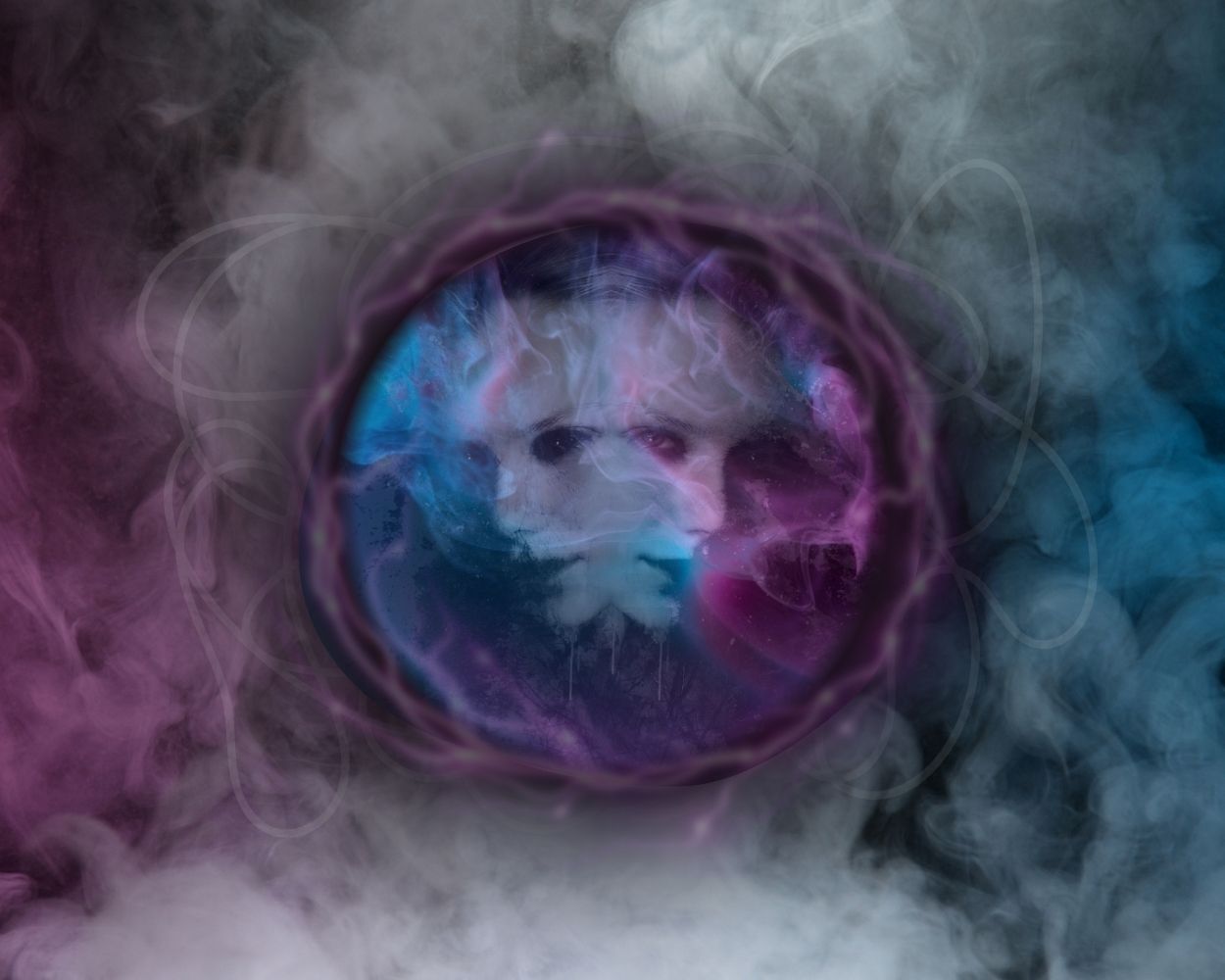

Durante el año posterior a la cirugía, recibió tratamiento especializado para intentar recuperar algunas de sus funciones cerebrales afectadas, tales como la memoria, la atención y otras más (rehabilitación neuropsicológica). Fue incentivada a regresar a las aulas; sin embargo, a pesar del tratamiento, su desempeño escolar se mantuvo deteriorado, y con el tiempo, la adolescente volvió a abandonar la escuela. Esto derivó en síntomas de tristeza persistente, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba y sentimientos de insuficiencia al compararse con los demás debido a las adversidades que atravesó. Sin embargo, lo más inusual en su evolución fue el desarrollo de un fenómeno conocido como autoscopia: la aparición de un «doble» de sí misma que podía ver con total claridad y detalle, casi como si se mirara en un espejo.

Al principio, la joven asumió que aquella experiencia, perturbadora en su mayoría, era solo otro efecto colateral de la cirugía cerebral y las complicaciones médicas que había vivido. Sin embargo, con el tiempo, la situación se tornó más problemática. La «doble» dejó de ser una presencia pasiva y cada vez más inquietante, comenzando a hablarle, algo que no había ocurrido antes. Utilizando su propia voz, esa réplica la agredía con críticas sobre sus dificultades diarias, atacándola por las secuelas físicas, la debilidad y el cansancio provocados tanto por la extirpación del tumor como por las recurrentes crisis epilépticas. Al principio, la adolescente intentaba ignorar a esa figura, pero las constantes acusaciones minaban su fortaleza emocional, erosionándola poco a poco. A medida que crecía, dejó de percibir a esa replica como una simple distorsión sensorial y comenzó a otorgarle una entidad propia, casi como si tuviera vida. Le puso nombres y, en una paradoja desconcertante, a pesar de los comentarios hirientes, la joven en ocasiones recurría a su «doble» en busca de seguridad, como si esa entidad encarnara algo que ella misma necesitaba, o algo que no podía encontrar en otra parte.

No es casual que la familia no haya sido mencionada hasta ahora; la adolescente, avergonzada y temerosa de ser incomprendida, ocultaba lo que vivía, evitando compartir su tormento con sus seres cercanos. A menudo intentaba, sin éxito, disimular lo que le ocurría, pero las miradas o comentarios de su entorno solo la hacían retraerse aún más. En las pocas ocasiones en que trató de hablar de su experiencia, se sintió desestimada, lo que probablemente profundizó su aislamiento. Este desgaste emocional la llevó, finalmente, a buscar ayuda psiquiátrica.

Cuando fue evaluada por los médicos, la paciente centró su relato en la profunda tristeza que sentía, evitando mencionar o incluso omitiendo por completo la presencia de su «doble». Como resultado, los profesionales se enfocaron principalmente en su estado emocional, dejando en segundo plano aquella figura perturbadora que la seguía como una sombra. Al menos en un principio, la «doble» no fue tratada directamente. Sin embargo, con el tiempo, los médicos comenzaron a identificar este síntoma y se implementaron esfuerzos específicos para mitigar la presencia de esta réplica.

Aunque el ánimo de la joven mejoró gracias al tratamiento intensivo e integrador, la «doble» nunca desapareció del todo. Hoy en día, la adolescente ha retomado sus estudios, pero esa reduplicación suya sigue presente. En sus propias palabras, ha aprendido a convivir con «ella», como un reflejo bizarro que continúa difuminando los límites entre lo que es real y lo que es falso, una sombra persistente que aún desafía su percepción de la realidad.

La enfermedad de la duplicidad:

Este caso trata de la heautoscopia, un padecimiento raro, emparentado con otro que casi comparte su nombre: la autoscopia. En la autoscopia, la persona se ve a sí misma desde una perspectiva externa, como si se reflejara en un espejo. Aunque infrecuente, este fenómeno puede aparecer en algunas afecciones neurológicas amplias y diversas, como las que sufrió la paciente. Pero la heautoscopia va más allá. Aquí, también aparece un «doble», pero en lugar de ser una simple proyección especular, se percibe como una entidad independiente. Lo más interesante desde el punto de vista neuropsiquiátrico es que la persona, atrapada en esta distorsión, a menudo termina creyendo, de forma fija y sin posibilidad de cuestionarlo, que esa replica tiene una subjetivad propia. En el caso de esta adolescente, con antecedentes de pérdida de tejido cerebral y convulsiones recurrentes, la aparición de este «otro yo» refuerza el diagnóstico de heautoscopia, demostrando que este padecimiento no es solo una alteración de los sentidos, sino que divide profundamente a la consciencia.

El doble en la cultura:

Dicho lo anterior, el fenómeno de la heautoscopia tiene raíces profundas en la cultura, en la cual la figura del «doble» se ha convertido en un símbolo recurrente que trasciende épocas y geografías. A lo largo de la historia, este «otro yo» ha aparecido en mitos, leyendas y obras literarias, interpretado a menudo como un reflejo arquetípico del temor natural a la persecución por un depredador o como la manifestación problemática de los conflictos internos inherentes al ser humano.

Por ejemplo, en la literatura occidental, obras como El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y El Doble de Fiódor Dostoyevski examinan esta lucha interna, explorando las facetas opuestas que coexisten en la identidad de un mismo individuo. En tiempos más contemporáneos, El Club de la Pelea, novela de Chuck Palahniuk y adaptada al cine por David Fincher, lleva esta dualidad a un nivel más visceral, en que el «doble» encarna la agresión reprimida del protagonista. De manera similar, la película Mr. Brooks, dirigida por Bruce A. Evans, plantea la relación entre un hombre y su alter ego, que le lleva a cometer actos cuestionables mientras se esmera por mantener su fachada.

Sin embargo, el concepto de la duplicidad no es exclusivo de la tradición occidental. En la literatura latinoamericana, autores como Julio Ramón Ribeyro, en Doblaje, exploran este fenómeno desde una perspectiva existencial, en que la identidad fragmentada se enfrenta a la inmutable naturaleza del tiempo. Un ejemplo notable lo encontramos en Aura de Carlos Fuentes, debatiblemente una de sus obras más emblemáticas, que añade una dimensión erótica al tema del «doble». En esta historia, el protagonista se ve atrapado por una réplica femenina que encarna la dualidad de la identidad, simbolizando tanto la juventud como la vejez. El color verde, presente desde la portada hasta en la vestimenta de los personajes, adquiere un significado sobrenatural y alquímico, simbolizando la transmutación entre lo material y lo espiritual. Este uso del verde, curiosamente vinculado al mercurio y relacionado con la regeneración y la inmortalidad en la olvidada tradición alquímica, aporta una capa adicional a la narrativa, conectando la transformación interna de los personajes con el antiguo simbolismo de la vida eterna.

En México, aunque el tema del «doble» no es tan recurrente como en otras culturas, existen obras que exploran este simbolismo de manera poderosa. El Libro de Piedra, de Carlos Enrique Taboada, presenta a una joven que imagina a un amigo parecido a una estatua de jardín, desdibujando los límites entre lo real y lo imaginario. En Pedro Páramo de Juan Rulfo, los fantasmas y apariciones son dobles alterados de los personajes, distorsionando sus percepciones de la vida y la muerte, difuminando la delgada línea entre ambos mundos.

En todas estas obras, tanto internacionales como latinoamericanas, el «doble» no solo es una representación de un fenómeno médico, sino que encarna la dualidad intrínseca y filosófica del ser humano: esa batalla interminable por descifrar si existe una diferencia fundamental entre el cuerpo y la mente. También, la aparición de este «otro yo» podría interpretarse como una manifestación de los aspectos más ocultos de la mente, esos rincones que uno desconoce o rechaza. En última instancia, la verdadera transformación no ocurre en lo externo, inclusive si es una proyección de uno mismo que resulta de una enfermedad, sino en el interior, donde lo consciente y lo escondido chocan, fusionándose para dar lugar a una nueva totalidad o individualidad.

Reflexiones finales:

El caso de esta adolescente desdibuja los límites entre la psiquiatría, la neurología y la consciencia. La desconexión entre ella y su réplica no es simplemente una división entre cuerpo y mente, sino un quiebre profundo que trasciende lo material, llevándola a cuestionar quién es realmente, más allá de lo físico. La «doble», que al principio parecía un eco neutral de su existencia, pronto se transformó en una entidad independiente, una voz crítica que la desvaloraba constantemente, no tan distinta de las personas cercanas que, en su percepción, la juzgaban. Este reflejo distorsionado no solo la acechaba, sino que también, en cierto modo, la definía, obligándola a enfrentarse a una versión de sí misma que no solo la desafiaba, sino que, en una paradoja inquietante, parecía tener la intención de ayudarla, aunque de una manera punitiva. Esa figura tal vez representaba una parte de ella misma que la castigaba desde un lugar inalcanzable para la lógica, una versión que no podía eludir ni comprender del todo, pero que se volvía una constante presencia en su vida. Además, la duplicidad que vivió la paciente resuena con las representaciones históricas y arquetípicas del «otro yo», obligándonos a enfrentarnos a nuestras propias inseguridades y miedos. Entonces, la heautoscopia, lejos de ser un mero diagnóstico clínico, se erige como una ventana a las profundas preocupaciones humanas sobre la integridad del yo así como la ilusión del control, abriendo interrogantes sobre la naturaleza misma de la consciencia.

En resumen, el «doble» no es simplemente un síntoma, sino una proyección profunda de los pensamientos humanos más primitivos, aquellos ligados a nuestra supervivencia, aunque de una forma distorsionada. La figura del «otro yo» ha sido explorada en la cultura desde tiempos inmemoriales, revelando la dualidad inherente al ser humano a lo largo de diferentes épocas y contextos. El caso de esta joven no es la excepción, ya que nos remite directamente a esos cuestionamientos fundamentales, tocando las grandes preguntas sobre la consciencia, un misterio que seguirá cautivando a la humanidad.

Agradecimientos

A la Dra. Yazmin de la Garza Neme, por su invaluable conocimiento y su dedicación apasionada al estudio de la autoscopia y sus variantes, que han enriquecido profundamente este trabajo.

Sobre el autor

Unidad de Fomento a la Investigación, Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñíz”, Ciudad de México, México.

Sugerencia de citación:

Medina-Rodríguez, J.C. (2025, marzo). Una frontera difusa entre la psiquiatría, la neurología y la cultura. Medicina y Cultura 3(1), mc25-a09.

https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2025.3.1.9

José Carlos Medina-Rodríguez

Es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Especialista en psiquiatría y alta especialidad en neuropsiquiatría, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñíz”. Investigador nivel candidato del SNII por parte de la CONAHCyT.

Contacto: psiq.jcmedinar@gmail.com

Lecturas recomendadas

Anzellotti, F., Onofrj, V., Maruotti, V., Ricciardi, L., Franciotti, R., Bonanni, L., Thomas, A., & Onofrj, M. (2011). Autoscopic Phenomena: Case Report and Review Of Literature. Behavioral And Brain Functions: BBF, 7(1), 2. https://doi.org/10.1186/1744-9081-7-2

Arias, M., Constela, I. R., Iglesias, S., Arias-Rivas, S., Dapena, D., & Sesar, A. (2007). The Autoscopic Phenomena In Neurological Clinic: A Study Of Two Cases. Journal Of the Neurological Sciences, 263(1-2), 223–225. https://doi.org/10.1016/j.jns.2007.07.012

Blanke, O., & Mohr, C. (2005). Out-Of-Body Experience, Heautoscopy, and Autoscopic Hallucination of Neurological Origin Implications for Neurocognitive Mechanisms of Corporeal Awareness and Self-Consciousness. Brain Research. Brain Research Reviews, 50(1), 184–199. https://doi.org/10.1016/j.brainresrev.2005.05.008

Blanke, O., Arzy, S., & Landis, T. (2008). Illusory Reduplications of the Human Body and Self. Handbook Of Clinical Neurology, 88, 429–458. https://doi.org/10.1016/S0072-9752(07)88022-5

Blanke, O., Landis, T., Spinelli, L., & Seeck, M. (2004). Out-Of-Body Experience and Autoscopy of Neurological Origin. Brain: A Journal Of Neurology, 127(Pt 2), 243–258. https://doi.org/10.1093/brain/awh040

Blondiaux, E., Heydrich, L., & Blanke, O. (2021). Common and Distinct Brain Networks of Autoscopic Phenomena. Neuroimage. Clinical, 30, 102612. https://doi.org/10.1016/j.nicl.2021.102612

Brugger, P., Regard, M., & Landis, T. (1997). Illusory Reduplication Of One’s Own Body: Phenomenology And Classification of Autoscopic Phenomena. Cognitive neuropsychiatry, 2(1), 19–38. https://doi.org/10.1080/135468097396397

Dening, T. R., & Berrios, G. E. (1994). Autoscopic phenomena. The British Journal Of Psychiatry: The Journal of Mental Science, 165(6), 808–817. https://doi.org/10.1192/bjp.165.6.808

Hara, S., Takei, S., Yokoyama, N., & Hara, T. (2000). Ictal «Doppelganger» Experience. Epilepsia, 41. https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.2000.tb02258.x

Hoepner, R., Labudda, K., May, T. W., Schoendienst, M., Woermann, F. G., Bien, C. G., & Brandt, C. (2013). Ictal Autoscopic Phenomena and Near Death Experiences: A Study of Five Patients with Ictal Autoscopies. Journal Of Neurology, 260(3), 742–749. https://doi.org/10.1007/s00415-012-6689-x

Kasten, E., & Eilers, J. J. (2023). How The Mind Creates The Body And What Can Go Wrong: Case Studies of Misperceptions of The Body. Healthcare (Basel, Switzerland), 11(15), 2144. https://doi.org/10.3390/healthcare11152144

Mishara, A. L. (2010). Autoscopy: Disrupted Self in Neuropsychiatric Disorders and Anomalous Conscious States. Handbook of Phenomenology and Cognitive Science (pages 591-634).

Mohr, C., & Blanke, O. (2005). The Demystification of Autoscopic Phenomena: Experimental Propositions. Current Psychiatry Reports, 7(3), 189–195. https://doi.org/10.1007/s11920-005-0052-1

Oyebode, F. (2021). Psychopathology of Rare and Unusual Syndromes (Edición ilustrada). Cambridge Medicine. Cambridge University Press. ISBN: 1108716776, 9781108716772.

Ricci, V., De Berardis, D., & Maina, G. (2023). Heautoscopic Hallucinations in First Episode Psychosis: Report of One Case And Clinical Overview. Psychosis, 1-8. https://doi.org/10.1080/17522439.2023.2203248

Salgues, S., Plancher, G., Jacquot, L., Naveteur, J., Fanuel, L., Gálvez-García, G., & Michael, G. A. (2021). To The Self And Beyond: Arousal and Functional Connectivity of the Temporo-Parietal Junction Contributes to Spontaneous Sensations Perception. Behavioural Brain Research, 396, 112880. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2020.112880

Sandeep, K. (2023). Mirror, Mirror on the Wall–A Case Report of Negative Autoscopy. Mathews Journal of Psychiatry and Mental Health, 8(2), 39. https://doi.org/10.30654/MJPMH.10039

Szczotka, J., & Wierzchoń, M. Splitting the Unity of Bodily Self: Toward a Comprehensive Review of Phenomenology and Psychopathology of Heautoscopy. Psychopathology, 56(4), 306-314. https://doi.org/10.1159/000526869

¡Lee más de nuestro contenido!

En busca de la inmunidad perdida

Alberto A. Palacios Boix

El cuerpo obeso como espacio de existencia

Raúl Sampieri Cabrera

Análisis anatomo-fisiológico del poema Primero sueño de Sor Juana

Miguel Ángel Olarte Casas

Desentrañando los secretos genéticos de la mente: historia y desafíos

Gabriela Ariadna Martínez Levy

Cicatrices de Tuskegee: memoria, bioética y desconfianza médica en tiempos de pandemia

Valeria Zeltzin Arce Alfaro y Angélica García Gómez

El laberinto de Alfisam

Mariel Anahí Pérez Rodríguez