Resumen: «Con el título de este ensayo, que pretende aludir a la obra magna proustiana, quiero relatarles cómo se ha fabricado (y refrendado) uno de los anhelos más consistentes de nuestra especie: à la recherche de l’immortalité». Con este pretexto, el autor realiza un interesante recorrido sobre los postulados de la medicina en diferentes épocas y culturas, hasta llevarnos a la reflexión de la curación basada en el conocimiento científico disponible y el ethos de la profesión médica.

Palabras clave: práctica de la medicina, curación, ética profesional, medicina alternativa.

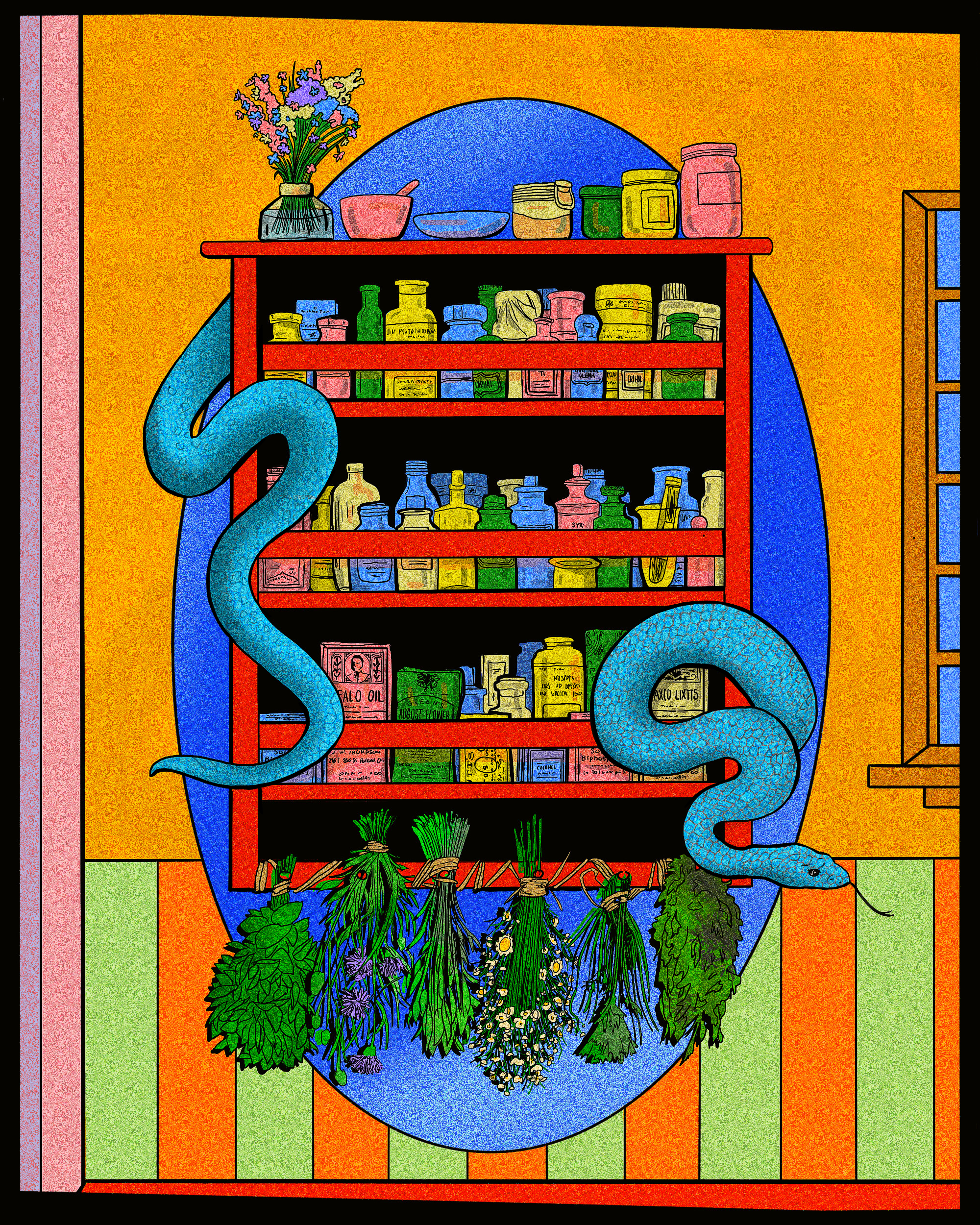

Esta tarde lluviosa, me alcanza un constante rumor del tráfago citadino mientras dedico mi atención al paciente en turno. Para sus dolores osteomusculares, ha desplegado sobre el borde de mi escritorio diversos frascos, envases y cajitas que constatan los remedios que le han sugerido amigos o familiares para aliviar su situación. Los nombres desfilan frente a mí que, por respeto a la candidez e integridad de mi interlocutor, e incapaz de sustraerme de mis prejuicios, he leído para investigar a posteriori en caso de que alguno muestre cierta resonancia científica. Artridol, Artriking (con ajo rey), sulfato de magnesio, uña de gato, mejillón de labio verde, cúrcuma con jengibre, cartílago de tiburón y de esternón de pollo, Arthri Flex, glucosamine en múltiples variedades y vitamina B3. Todos ellos presentados bajo diversos matices y colores llamativos. Mi paciente, tras ordenarlos, me mira inquisitivo y cruza sobre el pecho las manos artrósicas en espera de mi respuesta. La pregunta obligada ha sido “cuáles de ellos recomiendo” en tanto yo salgo de mi estupefacción y resistencia.

Tal dechado de remedios es propio – aunque no privativo- de una cultura como la nuestra que arrastra el sincretismo de la herbolaria, la medicina autóctona, la herencia europea y, en la actualidad, aúna el mercantilismo del dolor. Las enfermedades crónicas en particular, que escapan de la urgencia de un tratamiento perentorio para su extirpación o supresión, son el asiento natural de tales panaceas. Y aquí entramos en materia.

Con el título de este ensayo, que pretende aludir a la obra magna proustiana, quiero relatarles cómo se ha fabricado (y refrendado) uno de los anhelos más consistentes de nuestra especie: à la recherche de l’immortalité.

Gran parte de nuestro bagaje cultural en Fisiología y Medicina deriva de la tradición grecolatina, si bien hay tintes de la clínica ayurvédica, china y mozárabe que se han integrado sutilmente al tronco de nuestras ciencias de la salud. Esta aclaración es pertinente porque la inmensa mayoría de los conocimientos que aplicamos en la práctica diaria emergen de tales raíces.

Así pues, la idea de encontrar una cura milagrosa que resuelva toda patología procede de la mitología clásica, de la diosa Panacea (del griego Πανάκεια), quien era venerada como la deidad de los remedios universales. Hija de Esculapio y Epione, compartía con sus cuatro hermanas (Hygeia, Aceso, Aegle e Iaso) las virtudes de la sanación. Para situarnos históricamente, es necesario plantear en qué contexto nació la idea de una cura universal. Ello sin dejar de admitir que el anhelo de trascender, postergar o evitar la muerte es inherente a la naturaleza humana. Tal juicio de valor tiene repercusiones tan hondas en el comportamiento humano que podemos afirmar que de él surgen las religiones (fé, veneración de íconos y muertos por igual, apelación a una o más deidades), la simbología y la magia, y desde luego, el afán curativo que nos caracteriza.

Ahora bien, en el siglo V antes de nuestra era, un número creciente de académicos empezaron a pensar y narrar de maneras que nadie había intentado previamente. Usaron por primera vez el vocablo “Yo” aludiendo a una experiencia personal, lejos del anonimato en que se tenían los textos doctos de la tradición egipcia, hebrea o babilonia. Esta experiencia didáctica tuvo profundas implicaciones en la historia de las ciencias y fue justamente Hipócrates de Chios (circa 440 a.n.e.) quien teorizó acerca de las matemáticas en tono personal. Los primeros filósofos y antropólogos surgieron de aquella innovación, que hoy podría parecernos connatural al lenguaje hablado o escrito. Tales avances semánticos se vieron reflejados en la procuración de la salud y el conocimiento de las enfermedades y su etiología, además de sus alcances terapéuticos. Es notable como Sófocles, en su tragedia Antígona, hace cantar al coro la sentencia: “De la muerte el hombre no ha encontrado refugio, pero aún de las enfermedades más graves ha diseñado subterfugios”.

La práctica de la medicina (o el desafío de curar y restituir la homeostasis) es tan antigua como el Homo erectus. Los primeros curanderos acompañaban, por decreto o estirpe, a las comunidades nómadas y a las primeras civilizaciones que se asentaron en África y Eurasia. Los remanentes de sus prácticas pueden atestiguarse hoy en día en culturas que han mantenido sus remedios empíricos al margen de la revolución industrial. Si bien la práctica de la medicina se tenía como una τέχνη desde el periodo Micénico (1400 – 1200 a.n.e.), no fue sino hasta los poemas homéricos cuando el ejercicio clínico se atribuyó a individuos específicos, y se describieron múltiples heridas en batalla (notablemente las que Aquiles infringió a Héctor), así como técnicas curativas más sofisticadas. No sorprende entonces que el concepto de una entidad sobrenatural capaz de curar todos los males surgiera en pleno siglo de Pericles.

Pero su aplicación al arte curativo, como metáfora de su origen mitológico, no sucedió sino diez siglos después. Su uso clínico tiene como antecedente el empleo de plantas medicinales (flor de aciano, apio, milenrama o la mezcla de verduras, harina y yoghurt perfeccionada en Bizantium), pero no fue hasta el Renacimiento que el concepto de panacea se aplicó a un presunto fármaco universal.

En 1581, estudiando los efectos del tabaco, el galeno neerlandés Gilles Everaerts lo propuso como un antídoto universal para “todas las enfermedades venenosas y pestilentes” y redactó su tratado al respecto en latín, traducido al inglés (1659) con su anuencia poco antes de su muerte. En el título original de dicho texto (De herba panacea) adoptó el término que empleamos para referirnos a toda pócima o sustancia que presume de curarlo todo.

Pese a ser, como señalé arriba, una necesidad inherente al sufrimiento humano, la producción de panaceas farmacológicas recibió un auge con la revolución industrial en el Reino Unido y en sus colonias.

Lo que se dio en llamar por vez primera “medicina de patente” se ejerció a partir de los edictos en Francia que autorizaban mediante una carta o instrumento legal emitido por algún monarca el título de validez a una oficina, producto o monopolio. Este proceso, no verificado salvo por sanción real, permitió el lanzamiento de drogas o preparaciones que se vendían bajo la presunción de curar múltiples enfermedades. Además de diversos pseudo-fármacos y remedios que circularon en pequeña escala para ser a poco desacreditados por ineficientes en Inglaterra y el Nuevo Mundo, fue el Dr. William Swain de Filadelfia quien promovió la “auténtica Panacea”, una pócima artesanal que argumentaba (como publicó en su reporte de 1824) que se trataba de un descubrimiento reciente capaz de curar el reumatismo, la escrófula, la sífilis y “todos los trastornos que emanan de la sangre impura o contaminada” (Young, 1961).

Han transcurrido doscientos años pero la vocación popular por encontrar el remedio universal supera las limitaciones que acusa la medicina científica, no obstante su ratificación en todas las esferas del conocimiento. Es una cuestión de fe, asientan quienes estudian el comportamiento humano. Frente a la indefensión y la vulnerabilidad de nuestra especie, un producto, cocción o cápsula que prometa remediar todo aquello que nos hace sufrir – y además que no transita por la onerosa publicidad de la industria farmacéutica – es gozosamente bienvenido.

Aún la Coca-Cola en sus albores se vendió como una medicina de patente, dado que se pontificaba que sanaba diversas enfermedades, tales como la indigestión, las neuropatías, las cefaleas, la adicción a la morfina e incluso la impotencia (Pendergrast, 2013).

A lo largo de cuatro décadas de experiencia atendiendo enfermos con trastornos crónicos y autoinmunes, afecciones sentimentales y reacciones de duelo, así como la ocasional disyuntiva entre la vida y la muerte, he sido testigo de incontables propuestas para encontrar la curación mágica y oportuna de cualquier padecimiento. Contrario a lo que muchos de mis colegas descalifican como superchería o consejos de charlatanes, he tratado de entender qué principio de permanencia frente al desvalimiento subyace bajo tal anhelo. ¿Por qué me promete la remisión de mi artritis inyectándome vacunas biológicas además de inmunosupresores, si existen remedios que la curan en un abrir y cerrar de ojos? ¿Quién, empezando por usted, me asegura que todo esto que señala en su receta no me causará la muerte o la invalidez en un futuro impredecible? ¿No es usted, como todos los de su gremio, un producto mercantil del poder mercenario de la industria farmacéutica?

Atenido a mi ética profesional y siguiendo los preceptos de quienes me instruyeron que mis pacientes son primero, ante todo, ante cualquier veleidad, me encojo de hombros. He procurado desde que me gradué en la UNAM administrar la mejor medicina que conozco a mis enfermos. Aprendiendo con denuedo los efectos secundarios de todo cuanto prescribo, manteniéndome al día, poniendo a prueba todo tratamiento novedoso y cuestionando la falibilidad de los que heredé en mi acervo farmacológico. Nunca he descartado que puedan existir remedios no patentados, extraídos de la herbolaria, la homeopatía u otras empresas ancestrales, que resulten menos dañinos que aquello que yo receto y sin duda, menos gravosos. Mi consuelo es que cobijo a mis pacientes con humildad, respeto y voluntad de servicio, me adhiero a un ethos inviolable y estoy aquí, dispuesto día y noche a corregirme bajo la enseñanza permanente que reviste su búsqueda de la salud y el remedio a su dolor.

Hasta aquí, advierto que la lluvia vespertina ha amainado, así que me incorporo sin prisa y tomo a mi paciente del brazo para que me acompañe. Atrás dejamos su cortejo multicolor de remedios y mi recetario, tanto o más obsoleto. El escaso verdor que rodea mi edificio nos recibe con el aroma húmedo de la tarde citadina; los paraguas se van cerrando en nuestro entorno y se retiran los albañiles con su cansancio y su rutina a cuestas. Hay espacio para caminar tras las hileras de autos aparcados y allí me dirijo, sin desprenderme del brazo del enfermo. Don Ramón Peniche, en su asombro, me pregunta qué hacemos aquí.

⁃Apostar al mejor recurso que tengo para sanarlo, mi amigo – le confieso mientras aprieto el paso.

⁃¿A qué se refiere, doctor?

⁃Al ejercicio físico y mental, Ramón, que le puntualizaré al tiempo que le sugiero algunos ajustes en su dieta. Siga caminando y mueva los brazos, no se detenga.

Sugerencia de citación:

Palacios-Boix, A.A. (2025, marzo). En busca de la inmunidad perdida. Medicina y Cultura 3(1), mc25-a08. https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2025.3.1.8

Alberto A. Palacios Boix

Es médico internista y reumatólogo por la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición donde trabajó como investigador a su regreso de Londres, Inglaterra, tras cursar una maestría en ciencias médicas (inmunología).

Ha sido profesor de asignatura en la UNAM, la Universidad La Salle y la Universidad Panamericana, además de preparar residentes y alumnos de maestría en sus varias especialidades.

En las últimas dos décadas ha diversificado su trabajo profesional en la atención psicoterapéutica de pacientes crónicos además de publicar con regularidad contribuciones de divulgación científica y humanística.

Su blog semanal www.ocells.wordpress.com reúne temas derivados de su experiencia académica y personal.

Contacto: albertpboix@gmail.com

Lecturas recomendadas

Everard, G. (1659). Panacea or the universal Medicine, being the discovery of the wonderfull vertues of tobacco taken in a pipe with its operation and usebth in physic and chyrurgery. Printed for Simon Miller at the Star in St. Pauls Church-Yard. https://doi.org/10.5962/bhl.title.162646

Pendergrast, M. (2013). For God, country and Coca-Cola: the definitive history of the great american soft drink and teh company that makes it. Basic Books.

Young, J. H. (1961). The Toadstool Millionaires: A Social History of Patent Medicines in America before Federal Regulation. Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0zs0

¡Lee más de nuestro contenido!

Carta al editor #2

María Guadalupe Grijalva

Carta al editor #1

María Graciela Guzmán Perera

Dr. Fernando Ortiz Monasterio, retrato de un cirujano iconoclasta

TV UNAM

Entrevista a Nicolás Echevarría: “El conocimiento no tiene fronteras políticas”

Fernanda Solórzano

Entrevista: Experiencia Musical

Fernando Saint Martin y Daniel Torres Araiza

Una obra maestra hecha a mano: Pinocho de Guillermo Del Toro

Leonardo García Tsao