Resumen: La genética psiquiátrica tiene una historia fascinante y compleja. Desde el siglo XVIII se observó que los comportamientos patológicos se agregan en familias. En la búsqueda de ese componente heredado, esta historia tuvo un capítulo oscuro con el movimiento eugenésico, que resultó en prácticas discriminatorias. Estudios posteriores en familias, gemelos y sujetos adoptados concluyeron que los trastornos mentales resultan de la interacción entre genética y ambiente, pero no identificaron un gen responsable. Hoy sabemos que el componente genético se explica, en parte, por miles de variantes genéticas, cuyo efecto combinado puede medirse con puntajes poligénicos (PGS). Aunque prometedores, los PGS aún no son útiles clínicamente porque explican una fracción mínima del riesgo. Para mejorar su precisión es fundamental incluir en las investigaciones muestras más grandes y diversas genéticamente, como la población mexicana. Independientemente de los grandes logros alcanzados, aún falta mucho para integrar la complejidad biológica que explica la psicopatología.

Palabras clave: genética, trastornos mentales, puntajes poligénicos, crianza y ambiente.

Hace una semana jugaba con mi hijo de un año en un mercado, quien llamaba la atención de las personas que nos rodeaban debido a sus carcajadas. Fue entonces cuando un par de mujeres se acercaron y me dijeron: “Es tu hijo, ¿verdad? No puede negar la cruz de su parroquia, ¡son idénticos, se ríe igualito a ti!”. No podemos negarlo, sí que somos muy parecidos, tanto físicamente como en nuestra conducta… y déjenme decirles que esto, en parte, se puede explicar por los genes.

Antes de que se supiera de la existencia de los genes, por allá en el siglo XVIII, las personas interesadas en entender el comportamiento se habían dado cuenta de que ciertas características se transmitían de padres a hijos. Esto era especialmente llamativo en conductas atípicas o patológicas, muchas de ellas hoy se clasifican dentro de los trastornos mentales, y se definen como comportamientos anormales que influyen negativamente en la vida de quienes los padecen. Un ejemplo es el trastorno bipolar, que se caracteriza por que, por momentos, los individuos se sienten muy tristes y alternan con períodos de suma excitación y actividad intensa; esto dificulta las relaciones de amistad o con los familiares y afecta el rendimiento en la escuela o el trabajo, lo que genera sufrimiento en las personas que padecen el trastorno y sus familiares, amigos o cuidadores.

Así pues, es de la genética de los trastornos mentales de lo que me gustaría hablarte en este texto. Quisiera contarte un poco de su historia para que hablemos de los interesantes avances e implicaciones que, al día de hoy, se han manifestado en este fascinante campo de conocimiento.

El oscuro nacimiento del estudio de la herencia de los trastornos mentales

Se puede decir que el pionero en estudiar cómo se transmite el comportamiento humano de una generación a la siguiente fue Francis Galton (1822-1911). Influenciado por la Teoría de la evolución de su primo, Charles Darwin (1809-1882), en su libro El genio hereditario (1869), Galton planteó que para eliminar aquellos elementos “indeseables” en la humanidad e incluso para “mejorar la raza” era necesario planear matrimonios entre personas con características «superiores». Por ejemplo, supuso que si se casaban entre sí músicos superdotados o abogados exitosos se podrían “mantener y mejorar” estos rasgos, y, al mismo tiempo, evitar la “degeneración” en la población humana. Esto se conoce como eugenesia positiva.

El llamado movimiento eugenésico comenzó a ganar una gran fuerza en el siglo XIX, alimentado por los descubrimientos de William Bateson (1861-1926), quien, al aplicar los estudios de Gregorio Mendel (1822-1844) sobre los patrones de herencia, ayudó a entender el origen de diversas enfermedades (figura 1). La primera enfermedad descrita en estos términos fue la alcaptonuria, la cual hace que las personas que la padecen desarrollen dolor en las articulaciones acompañado de orina color negro. Además de estos interesantes hallazgos, Bateson propuso llamar genética a la ciencia que estudia todos estos procesos de la herencia.

Figura 1. Los experimentos de Mendel fueron fundamentales para identificar los patrones de herencia, los cuales posteriormente se aplicaron al estudio de diversas enfermedades humanas.

A partir de la eugenesia se asumió el supuesto de que era sólo la biología o los genes, no la crianza, lo que determinaba las “características superiores”; incluso, se llegó a pensar que los cuidados médicos frustraron el proceso de selección al permitir la supervivencia y reproducción de los menos aptos. Fue entonces cuando este movimiento pasó de enfocarse en seleccionar “características superiores” a respaldar medidas enfocadas a eliminar a aquellos individuos con características que se consideraban “dañinas para la población”, entre los cuales, por cierto, se identificaba a los enfermos mentales. La eugenesia sirvió como “respaldo científico” para legitimar, entre otras terribles atrocidades, el racismo y las diferencias de clase que justificaron el genocidio de razas, la esterilización involuntaria y el asesinato de personas pobres o con discapacidad como los enfermos mentales. No obstante, a la larga, los argumentos que sustentaban a la eugenesia demostraron un componente profundamente cuestionable ya que las características que se buscaba “seleccionar” o “eliminar” con la eugenesia no son determinados por genes, pues el ambiente juega un papel fundamental en su desarrollo. Con el tiempo se demostró que las políticas de discriminación construidas a partir de la eugenesia resultaron en implicaciones muy negativas para la sociedad, lo cual se tradujo en un obstáculo para el desarrollo de la incipiente ciencia de la herencia, que tardó varias décadas en recuperarse.

Un siglo de frustraciones

Durante el siglo XX se comenzaron a realizar análisis genealógicos sobre la herencia del comportamiento. Los estudios se enfocaron principalmente en los trastornos mentales, que confirmaban las observaciones previas de que éstos se agregan en familias. Se pensaba que esta agregación podría deberse a factores genéticos, pero se reconoció también que debía existir una considerable influencia de la crianza y el ambiente familiar. Se realizaron, entonces, estudios en sujetos dados en adopción, los cuales indicaron que la influencia genética de los padres biológicos era muy importante en el desarrollo del comportamiento psicopatológico, lo cual apoyó la propuesta de que se nace ya con un riesgo al desarrollo de trastornos mentales.

En paralelo, se llevaron a cabo estudios en gemelos, que confirmaron que hay más similitud en la presencia de psicopatología en gemelos idénticos que en no idénticos o cuates. (Recuerda: los gemelos idénticos comparten 100% de su variabilidad genética, mientras que los cuates sólo el 50%, así que está mayor similitud en los gemelos idénticos se adjudica a factores genéticos). Todos estos datos confirmaron que hay, en efecto, una carga genética que viene desde el nacimiento. De cualquier manera, al observar con detalle estos resultados se dieron cuenta que, si bien la similitud entre gemelos idénticos era muy alta, ésta no llegaba a 100%, lo cual confirma que, además de los factores genéticos, el ambiente y la crianza parecían jugar un papel importante. Durante la primera mitad del siglo XX, muchos estudios sumaron al debate científico que la adversidad económica, el maltrato, entre otros, son factores de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales.

Quedaba entonces por resolver qué factores genéticos ayudaban a entender estos trastornos. Para estás épocas ya se sabía que los genes se encontraban en una molécula que se localiza en el núcleo de las células y que lleva el nombre de ácido desoxi-ribonucleico (ADN), ésta se organiza en fragmentos largos conocidos como cromosomas (los humanos por ejemplo tenemos 23 pares de cromosomas). Uno de los estudios más emblemáticos en la genética de los trastornos mentales, y que refleja claramente la frustración que se vivía en la época, fue uno realizado en una población Amish (una comunidad protestante emparentada con menonitas) altamente endogámica (o sea, que no suelen mezclarse con otras comunidades). El primer hallazgo en esta población, publicado en 1987, reportó que algún gen localizado en el brazo corto del cromosoma 11 parecía ser el responsable del desarrollo del trastorno bipolar. Sin embargo, dos años después se hizo un análisis similar en la misma población en el que se identificaron más casos, y no se logró replicar la observación previa. Pero los investigadores no se dieron por vencidos y continuaron explorando alternativas metodológicas cada vez más ingeniosas para abordar estos temas, aunque, en realidad, sin grandes logros.

Conforme iban avanzando estas investigaciones, y se consolidaron los resultados de enfermedades que seguían claramente las leyes de la herencia mendeliana, como la alcaptonuria, se observó que estas últimas son enfermedades muy raras (pues afectan a una de cada 250,000 a 1,000,000 de personas en el mundo). Asimismo, se pudo constatar que un solo gen, de efecto importante, podría explicar la enfermedad, es por eso que hoy en día se les conoce como enfermedades monogénicas o mendelianas. En contraste, un trastorno mental es mucho más común en la población, por ejemplo, el trastorno bipolar afecta aproximadamente a dos de cada 100 personas. En ese sentido, se propuso que los factores genéticos en los trastornos mentales, más que causarlos, resultan ser importantes en términos del riesgo a desarrollarlos. Lo que, en otras palabras, quiere decir que no se va a encontrar un gen que explique algún trastorno mental, sino que, más bien, se comenzó a especular que eran varios genes en conjunto con factores ambientales, los que se asocian al desarrollo de uno u otro trastorno mental.

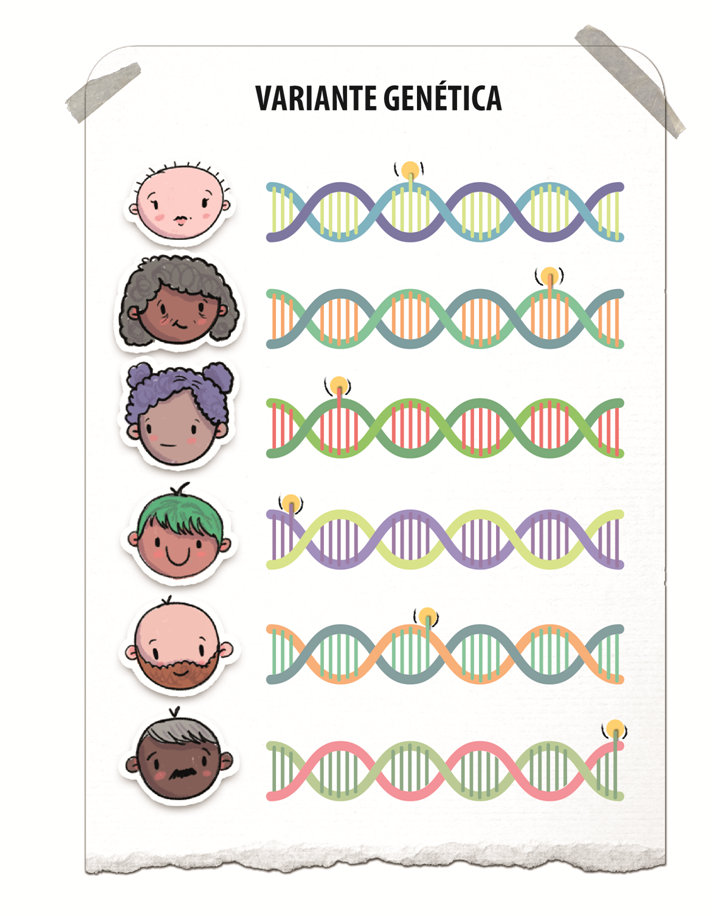

Mientras todo esto sucedía, fueron desarrollándose en paralelo nuevas tecnologías para analizar el material genético. Para 1990, con el proyecto del genoma humano, fue posible plantearse conocer la variabilidad genética global de un solo individuo (figura 2). Este importante avance generó una nueva esperanza a nivel mundial sobre la posibilidad de encontrar finalmente las bases genéticas de los trastornos mentales. Con esta expectativa, fue que se fundó el Departamento de Genética del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP), en donde actualmente estudio, junto con otros colaboradores, estos fascinantes temas. En la década de los 90s, se podía analizar la variabilidad de regiones particulares del ADN, gracias a una técnica barata y muy sencilla que se conoce como reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). Sí, la misma que se utilizó durante la pandemia por COVID-19 para identificar a las personas contagiadas.

Figura 2. El ADN humano, compuesto por unas 6 mil millones de letras, es sorprendentemente similar en todos nosotros. Sin embargo, lo que nos hace únicos son pequeñas diferencias en estas secuencias genéticas. Estas variaciones, llamadas variantes genómicas, se encuentran en puntos específicos del ADN y son las responsables de nuestra individualidad.

Bueno, regresando a nuestro tema, usando la técnica de PCR, los investigadores del Departamento de Genética del INP, al igual que en el resto del mundo, hicieron varios estudios buscando la asociación con genes que se consideraba podrían estar asociados a los trastornos mentales (genes candidatos). De hecho, en el 2006, el año en que yo entré al departamento a hacer mis estudios de maestría, seguíamos buscando alternativas de investigación con genes candidatos, pero la incapacidad de encontrar los mismos resultados en diversos estudios seguía siendo la constante que nos impedía avanzar. Todavía recuerdo cuando asistí por primera vez al Congreso Mundial de Genética Psiquiátrica, en el año 2008, en el que se escuchaba a muchos investigadores, destacados en el área, afirmar “…ahora sí estamos más cerca de entender los factores genéticos asociados a los trastornos mentales…”

Un pequeño destello de luz al final del camino

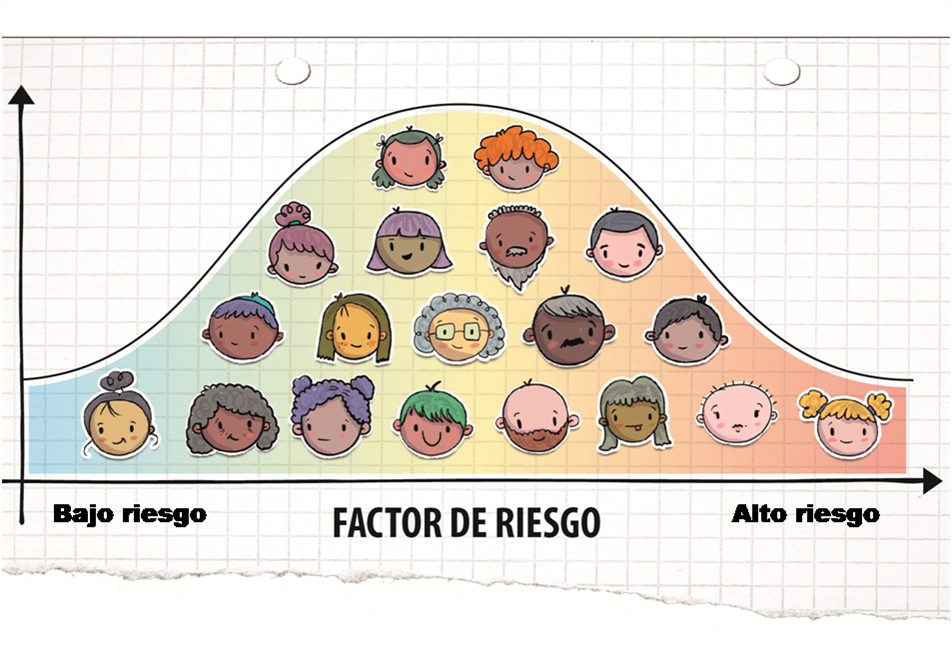

¿Qué fue, entonces, lo que generó aquella expectativa tan efusiva? Justamente, en la primera década del siglo XXI, y gracias a los resultados del proyecto del genoma humano, se tuvo la posibilidad de analizar la variabilidad amplia del genoma, a partir de lo cual se buscaba identificar variantes genéticas de riesgo que ni siquiera imaginamos que podían estar asociadas a la psicopatología. Los primeros estudios consideraban cientos de casos por análisis y los investigadores poco a poco se fueron dando cuenta que se necesitaban muchos más casos para encontrar resultados verdaderamente relevantes. Éste fue el nuevo reto en esta fascinante área de investigación, para enfrentarlo se creó el Consorcio de Psiquiatría Genética con el objetivo de sumar esfuerzos en todo el mundo para pasar de analizar cientos a estudiar a miles de personas con trastornos mentales y al mismo tiempo también desarrollar estrategias adecuadas para analizar de manera efectiva la gran cantidad de datos que nos ofrecían todos estos estudios. Todo ello culminó con la aparición de los puntajes poligénicos (figura 3).

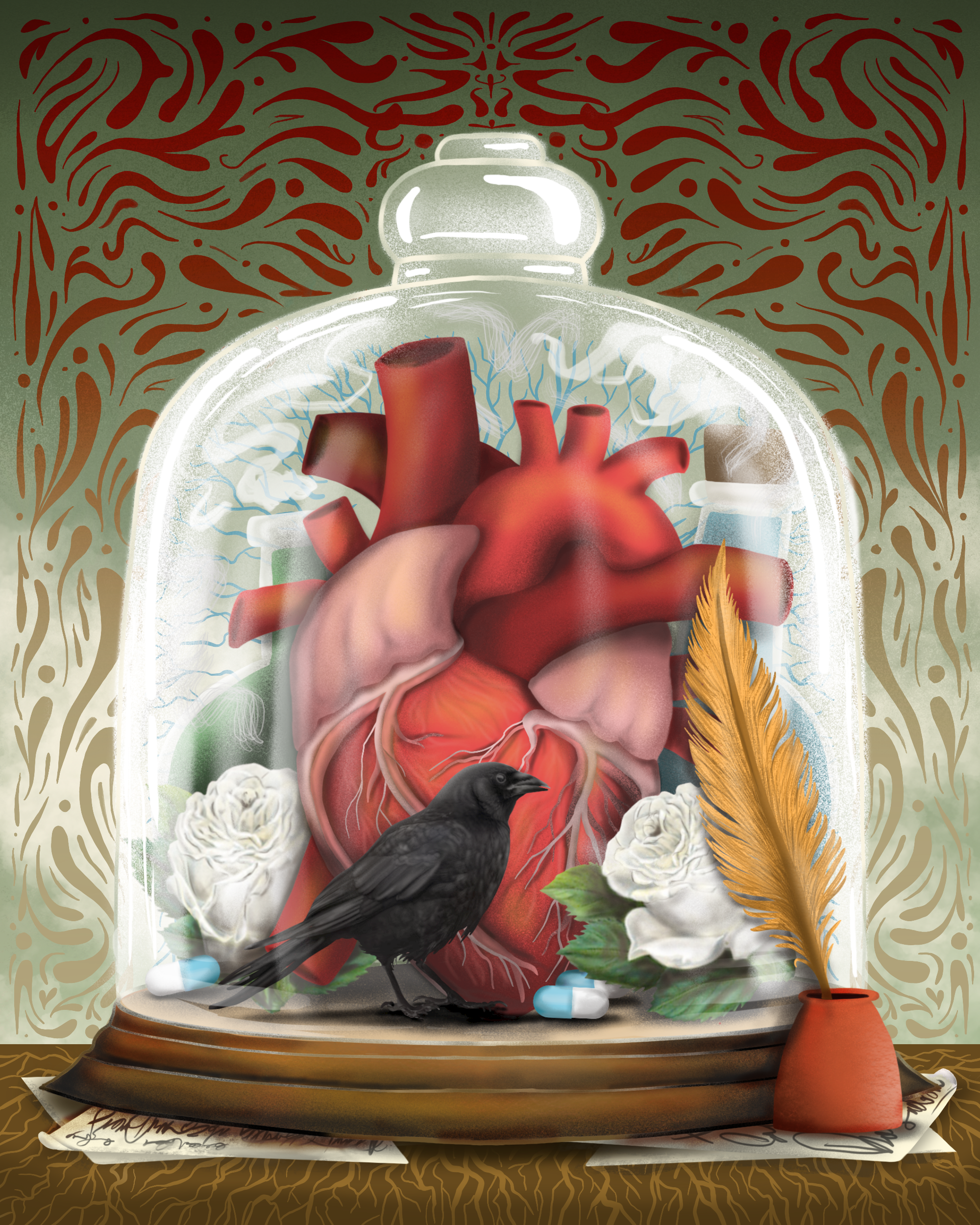

Figura 3. La puntuación poligénica de una población se distribuye en una curva de campana, con la mayoría de los individuos en el centro, reflejando un riesgo promedio de patología. Los sujetos en los extremos tienen un riesgo bajo o alto para la patología en cuestión. Estas puntuaciones, obtenidas de estudios genómicos comparativos, muestran correlaciones y no causalidades.

Dichos puntajes consideran todas las variables genéticas analizadas en un estudio del genoma completo, sin importar en qué gen se encuentren, y se identifican aquellas variantes o puntos dentro del genoma que incrementarán el riesgo al desarrollo del trastorno [+], aquellas que son más bien protectoras ante esas patologías [–] y unas últimas que simplemente no tendrán ningún efecto sobre el trastorno mental estudiado [+/–]. En términos muy simplistas, lo que se hace con los puntajes poligénicos es sumar el efecto de cada una de las variantes ([+] + [–] + [+/–]), lo cual permite identificar a los individuos que tienen más probabilidad de desarrollar un trastorno particular. Está estrategia (que en realidad es algo más complejo de lo que arriba describimos) luego se aplica a otra población diferente, pero con el mismo trastorno, y así se corroboran los resultados. Es decir, se confirma la utilidad del resultado obtenido, algo que no habíamos logrado en el siglo anterior… ¿No están emocionados? La verdad, tengo que confesarles, ¡yo sí me siento muy contenta por estos avances!

De hecho, me enorgullece compartirles que, en los últimos años, en el Departamento de Genética del Instituto Nacional de Psiquiatría hemos realizado algunos estudios aplicando los puntajes poligénicos obtenidos en población europea para identificar si se replican sus resultados en población mexicana. Y me alegra decirles que hemos encontrado resultados muy alentadores. Si bien este hecho es realmente estimulante, la realidad es que el efecto que podemos explicar con estos estudios todavía es muy bajo, por lo que su utilidad (o sea, en ti, en mí y en nuestros conocidos) todavía no es una realidad.

No obstante, al igual que durante el siglo pasado, los investigadores no perdemos la esperanza. Ahora, el Consorcio de Psiquiatría Genética conjunta esfuerzos para analizar no miles, sino a millones de personas con trastornos mentales, ya que se ha observado que aumentando el número de individuos estudiados los resultados son cada vez más robustos. Uno de los grandes rezagos que detectó este Consorcio es que la mayoría de las muestras que se han analizado son personas de origen europeo y hay razones para pensar que, si integramos a estos análisis personas de origen asiático, africano, latinoamericano, etc. incrementaremos la utilidad de los puntajes poligénicos. En este sentido, y para salvaguardar esta situación, recientemente se fundó el Consorcio Latinoamericano de Genómica, del que formamos parte los investigadores del Departamento de Genética del INP y de otros laboratorios en nuestro país interesados en estos temas. A partir de ello, esperamos encontrar la difusión necesaria para financiar nuestras investigaciones y caminar para la mejoría de los pacientes que sufren estos trastornos.

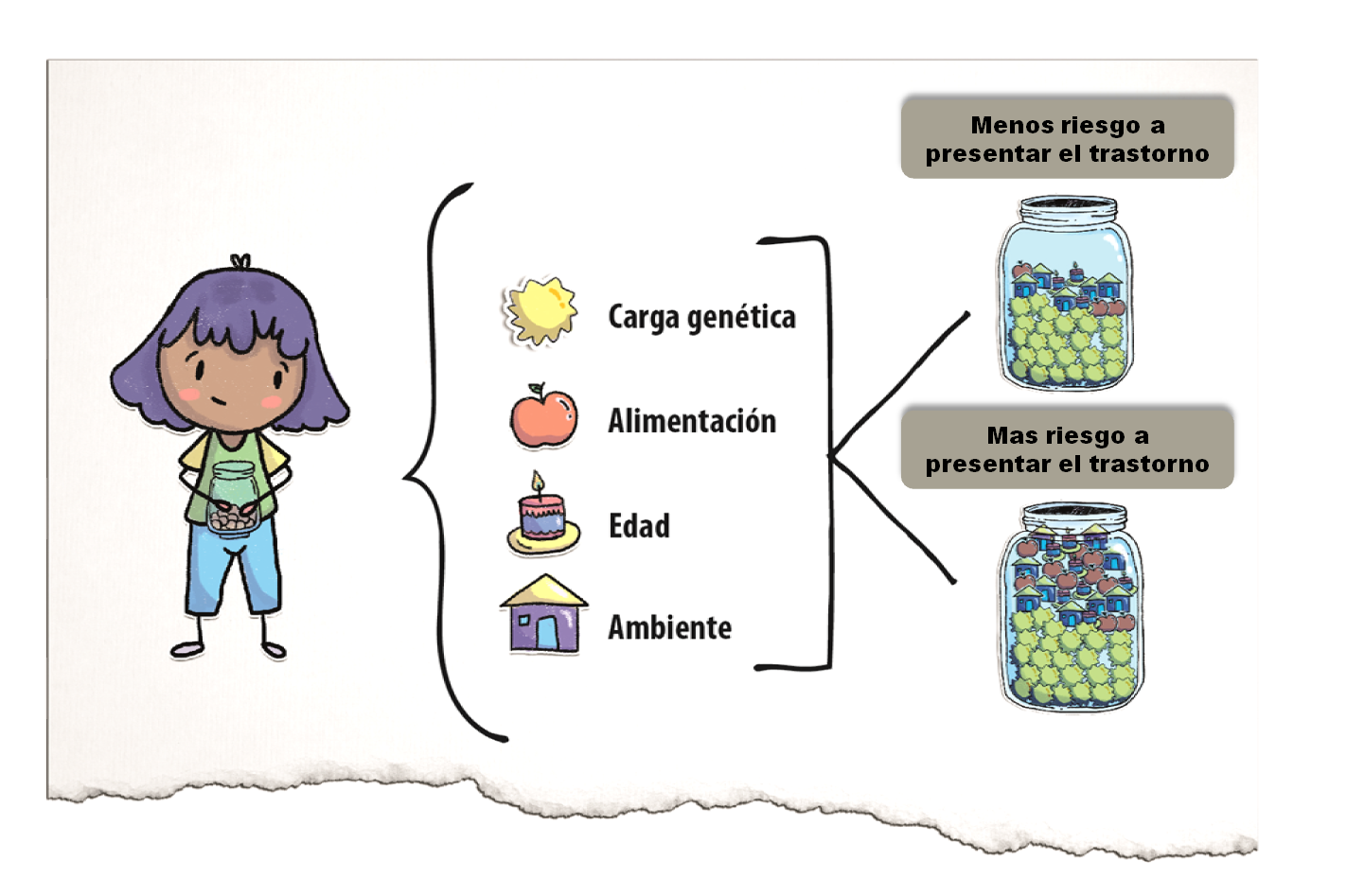

Uno de los grandes miedos que se tiene con estos interesantes hallazgos es que puedan ser utilizados para la discriminación, tal como ocurrió a principios del siglo XX, por lo que es fundamental aclarar que los puntajes poligénicos no indican un “destino”, ya que aunque con esta herramienta se detecte que una persona tiene un riesgo a desarrollar un trastorno mental, que este realmente se desarrolle dependerá de muchas otras cosas como la edad, la crianza, los factores de adversidad, las estrategias de prevención, entre otros; por lo que sólo nos dan una idea de que una persona es más propensa a desarrollar un trastorno si consideramos otras variantes de riesgo y de probabilidad (figura 4). Probablemente en el futuro nos permitan pensar en estrategias de prevención y tratamiento más efectivas y con esa expectativa seguimos trabajando en estos temas.

Figura 4. Todos tenemos una predisposición genética a las patologías mentales que no cambia con el tiempo. A medida que vivimos, vamos sumando experiencias y factores ambientales que aumentan esa predisposición. Cuando se llena la jarra, el riesgo de presentar un episodio de trastorno mental se eleva considerablemente.

Conclusiones:

Los trastornos mentales tienen un componente genético que no puede ser explicado por un gen en particular, sino por un trasfondo genético mucho más complejo, que involucra una combinación de múltiples variantes. Adicionalmente, es importante destacar que la información genética no es suficiente para predecir el desarrollo de trastornos mentales, y que se deben tomar en cuenta otros factores, como lo es el ambiente y las condiciones de crecimiento.

En definitiva, el entendimiento de cómo la genética puede ayudarnos a predecir la aparición de trastornos mentales ha tenido un gran avance, pero falta mucho para poder integrar la gran complejidad biológica que explica la psicopatología y en consecuencia poder intervenir en pacientes concretos. Lo que es muy emocionante es, que, por fin estamos encontrando elementos que nos permiten ver un destello de luz para alumbrar el camino que nos falta por recorrer en este fascinante campo del conocimiento que es la genética de los trastornos mentales.

Agradecimientos:

Agradezco a quienes leyeron este documento y me dieron retroalimentación considerando a éste como un trabajo de divulgación científica, en especial agradezco a Adriana Minor-García, Erandi Ayala-Ortega, Carmen Jiménez-Aguilar, Omar Gil-Cuadros, Alejandro Rojo-Romero, Francisco Luna-Moreno e Isaías Martínez-García. Agradezco particularmente a Adrián Martínez-Levy por el apoyo en la corrección de estilo y a la licenciada Fernanda Mota-Mondragón por las bellísimas imágenes que me ayudó a preparar para este esfuerzo.

Sobre la autora:

Departamento de Genética, Subdirección de Investigaciones Clínicas, Instituto Nacional de Psiquiatría. Ciudad de México, México.

Sugerencia de citación:

Martínez-Levy, G.A. (2025, marzo). Desentrañando los secretos genéticos de la mente: historia y desafíos. Medicina y Cultura, 3(1), mc25-a05.

https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2025.3.1.5

Gabriela Ariadna Martínez Levy

Desde hace más de 10 años se dedica a hacer investigación de genética y biología molecular de trastornos mentales en el Departamento de Genética del Instituto Nacional de Psiquiatría, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.

Contacto: gaaml@inprf.gob.mx

Lecturas recomendadas

¿Pueden aplicarse factores de riesgo poligénicos de esquizofrenia similares a los diversos grupos étnicos? (2021, 21 de octubre). Progress in mind. https://spain.progress.im/es/content/%C2%BFpueden-aplicarse-factores-de-riesgo-polig%C3%A9nicos-de-esquizofrenia-similares-los-diversos.

Puntuaciones de Riesgo Poligénico. (2024). National Human Genome Research Institute. https://www.genome.gov/es/Health/Genomics-and-Medicine/Puntuaciones-de-Riesgo-Polig%C3%A9nico#:~:text=Una%20%22puntuaci%C3%B3n%20de%20riesgo%20polig%C3%A9nico,cambios%20relacionados%20con%20la%20enfermedad.

Watson, J. D. (2018). ADN. El secreto de la vida. Taurus.

¡Lee más de nuestro contenido!

Medirse uno mismo

Alberto Lifshitz

Usar ambos lados del cerebro

Alberto Lifshitz

Cómo escribir sobre ciencia y atrapar a los lectores

Martha Duhne Backhauss

La cultura de la enfermedad crónica

Alberto Lifshitz

Medicina y cultura

Alberto Lifshitz