- Introducción

El poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, publicado en 1692, ha sido analizado y sintetizado ampliamente. Para algunos como el tránsito del dormir, soñar y despertar; para otros como una batalla entre el día y la noche, el sueño y la vigilia o entre la ignorancia y el conocimiento. La búsqueda del entendimiento para la autora es tan distante que sólo se tiene la esperanza de tratar de alcanzarlo en un sueño, sin embargo, dentro de este, se desvanece el objetivo, puesto que lograr conocer y entender todas las cosas es tan imposible como el querer contar los granos de arena en el mar. La insignificancia e incapacidad de la humanidad se hace evidente en este intento de entendimiento universal y nos refrenda nuestra falencia inmersa en procesos fisiológicos, enfermedad y muerte, que son atravesados por aspectos culturales y sociales de nuestro tiempo, como bien lo describe Olivares, A. (2012): “El sueño de sor Juana es el sueño del hombre, de todos los hombres, en trayectoria tenaz hacia la verdad y el bien”. La búsqueda por ese entendimiento de lo terrenal y cósmico de la autora refleja el deseo de toda la humanidad por querer comprenderlo todo. El presente artículo, bajo la premisa de la imposibilidad del entendimiento universal, pretende ser un análisis intertextual del poema Primero Sueño, con el fin de reconocer los procesos anatómicos y fisiológicos enunciados en el poema, no desde una perspectiva poética, sino desde una concepción científica del siglo XVII al que perteneció la jerónima, inmersa en postulados neoplatónicos y herméticos, para, posteriormente cotejar estos principios con el conocimiento médico actual y el sistema gnoseológico de la autora.

- Del sueño al despertar intelectual en la cosmovisión de Sor Juana

Dormir y soñar es tan humano y natural como vivir y morir, sin embargo, este viaje onírico de Sor Juana difiere de lo que para nosotros significa el sueño en la actualidad. Gaos, J (2004) describe de manera precisa la descripción fisiológica del sueño en el poema de Sor Juana Inés de la Cruz:

Fatigados del trabajo y cansados del deleite, han quedado «ocupados de profundo sueño dulce los miembros» y los sentidos suspendidos de su ordinario ejercicio, «‘cediendo al reto del contrario de la vida», de Morfeo. El alma se limita a dar al cuerpo el mínimo de animación necesario para que sigan funcionando el corazón y el pulmón, mientras que sentidos y lengua callan todos, y el estómago envía al cerebro vapores tan claros que no sólo no impiden la actividad de la imaginación, sino que, por el contrario, la estimulan.

Para librarnos de errores anacrónicos, es necesario pensar, sentir y vivir en el mundo del barroco al que perteneció la autora, por ello, no debemos pasar por alto la escolástica que regía a los hombres y mujeres de ciencia, como ella, como lo resalta Santillana, D. (2021):

En el Imperio Español, en particular, la comunidad científica seguía atribuyendo a la ciencia criterios de verdad, método y objetivos distintos a los actuales. Sor Juana, por ejemplo, es una más de las científicas que admite, en astronomía, las proposiciones del sistema ptolemaico, pues el paradigma de Copérnico (1473-1543) (tan en la norma en el siglo XXI) sólo sería adoptado por el conjunto de la comunidad científica tras la reformulación de los axiomas de la matemática; y sin escrúpulos religiosos y de conciencia, durante el siglo XVIII (p. 69).

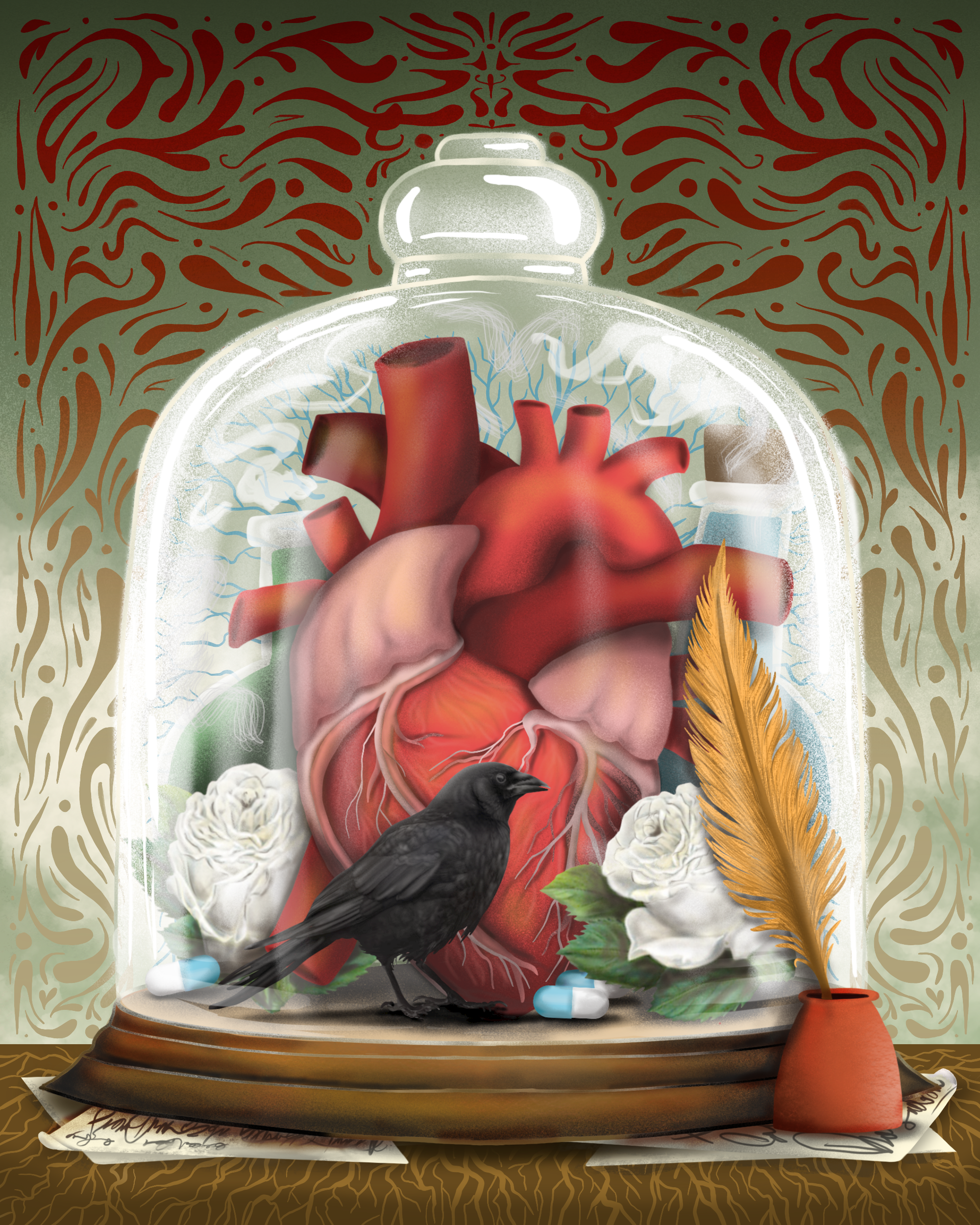

Imagen 1. Cabrera M. (1750).

Piramidal, funesta de la tierra

nacida sombra, al cielo encaminaba

de vanos obeliscos punta altiva,

escalar pretendiendo las estrellas;

si bien sus luces bellas

–exentas siempre, siempre rutilantes–

Pel del reloj humano

vital volante que, si no con mano,

con arterial concierto, unas pequeñas

muestras, pulsando, manifiesta lento

de su bien regulado movimiento.

| Humor | Elemento | Cualidad | Temperamento |

|---|---|---|---|

| Sangre | Fuego | Caliente/seco | Sanguíneo |

| Bilis negra | Tierra | Frío/seco | Melancólico |

| Flema | Agua | Frío/húmedo | Flemático |

| Bilis amarilla | Aire | Caliente/húmedo | Colérico |

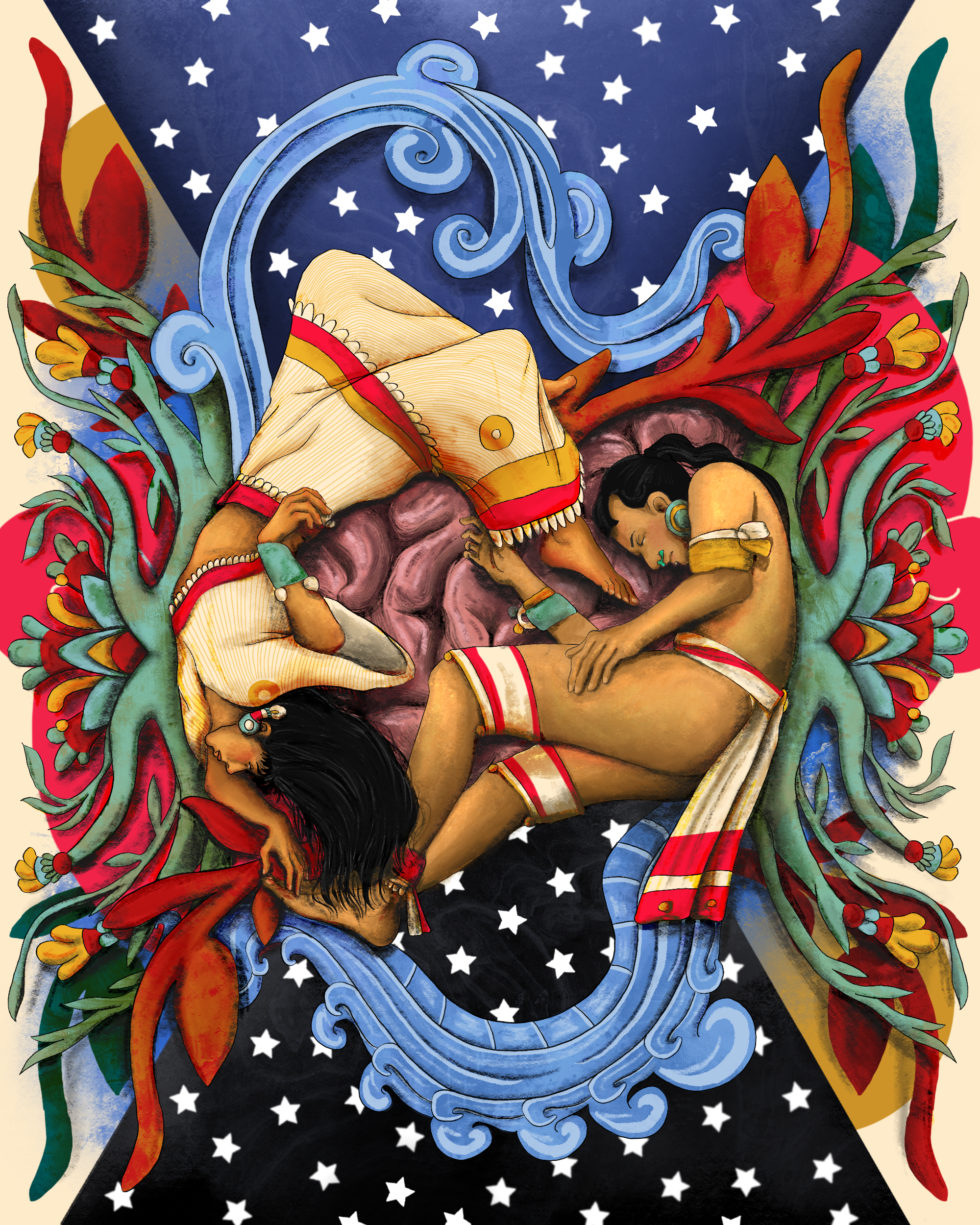

III. El sueño

Para Sor Juana Inés de la Cruz, el sueño es un proceso de suspensión y no de privación de la actividad cotidiana, sea esta física o intelectual: un “cadáver con alma” (Paz, O. 2022, p. 538) y esto se debe a que “el alma, por ser de naturaleza distinta del cuerpo, puede separarse de su envoltura carnal en momentos excepcionales, como el éxtasis y ciertos sueños” (Ibid., p. 539), como la autora lo describe y se aprecia en los siguientes versos (SJIC, op. cit., vv. 166-172):

así, pues, de profundo

sueño dulce los miembros ocupados,

quedaron los sentidos

del que ejercicio tienen ordinario,

–trabajo, en fin, pero trabajo amado

si hay amable trabajo–,

si privados no, al menos suspendidos,

desde la de a quien tres forman coronas

soberana tiara,

hasta la que pajiza vive choza;

desde la que el Danubio undoso dora,

a la que junco humilde, humilde mora;

y con siempre igual vara

(como, en efecto, imagen poderosa

de la muerte) Morfeo

el sayal mide igual con el brocado.

Durante el sueño se alternan fases de dos tipos de sueño: 1) sueño de movimientos oculares rápidos (sueño REM, por su denominación en inglés rapid eye movement), en que los ojos tienen movimientos rápidos, y 2) sueño de ondas lentas o no REM (NREM), en el que las ondas cerebrales son potentes y de baja frecuencia (Ibid., p. 721-722). Sin que Sor Juana conociera estos aspectos fisiológicos, en sus líneas parece describir cada efecto que se experimenta durante el sueño. Como ejercicio de análisis intertextual, es posible cotejar estas características fisiológicas del sueño REM con versos del poema Primero Sueño para ejemplificar la erudición de la autora y su capacidad para describir aspectos fisiológicos de una forma poética inmersa en metáforas y alegorías.

. El sueño REM se asocia comúnmente con los sueños y con movimientos activos de los músculos del cuerpo (Ibid. p. 721-722):

así, pues, de profundo

sueño dulce los miembros ocupados,

quedaron los sentidos

del que ejercicio tienen ordinario (SJIC, op. cit., vv. 166-169).

. Resulta más difícil despertar a la persona con estímulos sensoriales que durante el sueño de ondas lentas, y habitualmente las personas se despiertan de forma espontánea por la mañana durante un episodio de sueño REM (Hall y Guyton, op. cit., 721-722):

mientras nuestro hemisferio la dorada

ilustraba del sol madeja hermosa,

que con luz juiciosa

de orden distributivo, repartiendo

a las cosas visibles sus colores

iba, y restituyendo

entera a los sentidos exteriores

su operación, quedando a la luz más cierta

el mundo iluminado, y yo despierta (SJIC, op. cit., vv. 967-975).

. El tono muscular en todo el cuerpo se encuentra muy deprimido, lo que indica una fuerte inhibición de las zonas espinales de control de los músculos (Hall y Guyton, op. cit., 721-722):

El alma, pues, suspensa

del exterior gobierno, –en que ocupada

en material empleo,

o bien o mal da el día por gastado–,

solamente dispensa

remota, si del todo separada

no, a los de muerte temporal opresos

lánguidos miembros, sosegados huesos,

los gajes del calor vegetativo,

el cuerpo siendo, en sosegada calma,

un cadáver con alma,

muerto a la vida y a la muerte vivo (SJIC, op. cit., vv.192-203).

. Las frecuencias cardíaca y respiratoria suelen volverse irregulares, un hecho característico del estado de sueño (Hall y Guyton, op. cit., 721-722):

el del reloj humano

vital volante que, si no con mano,

con arterial concierto, unas pequeñas

muestras, pulsando, manifiesta lento

de su bien regulado movimiento.

Este, pues, miembro rey y centro vivo

de espíritus vitales,

con su asociado respirante fuelle

–pulmón, que imán del viento es atractivo,

que en movimientos nunca desiguales

o comprimiendo ya, o dilatando

el musculoso, claro arcaduz blando,

hace que en él resuelle

el que le circunscribe fresco ambiente

que impele ya caliente,

y él venga su expulsión haciendo activo

pequeños robos al calor nativo

algún tiempo llorados,

nunca recuperados,

si ahora no sentidos de su dueño

que, repetido, no hay robo pequeño–;

estos, pues, de mayor, como ya digo,

excepción, uno y otro fiel testigo,

la vida aseguraban,

mientras con mudas voces impugnaban

la información, callados, los sentidos

–con no replicar sólo defendidos–, (SJIC, op. cit., vv. 205-231).

. El encéfalo está muy activo en el sueño REM, y el metabolismo encefálico general puede incrementarse hasta en 20%. En el electroencefalograma (EEG) se muestra un patrón de ondas cerebrales similar al que se produce durante la vigilia. Este tipo de sueño se denomina también paradójico, debido a que resulta una paradoja que la persona siga dormida a pesar de la presencia de una acusada actividad cerebral (Hall y Guyton, op. cit., 721-722):

ésta, pues, si no fragua de Vulcano,

templada hoguera del calor humano,

al cerebro enviaba

húmedos, mas tan claros los vapores

de los atemperados cuatro humores,

que con ellos no sólo no empañaba

los simulacros que la estimativa

dio a la imaginativa

y aquésta, por custodia más segura,

en forma ya más pura

entregó a la memoria que, oficiosa,

grabó tenaz y guarda cuidadosa,

sino que daban a la fantasía

lugar de que formase

imágenes diversas (SJIC, op. cit., vv. 252-266).

Si bien hoy entendemos que el buen funcionamiento del cuerpo no depende del equilibrio entre humores, sí es necesario un equilibrio entre los diferentes sistemas. Corazón y pulmones están íntimamente relacionados, no porque estos últimos calientan la sangre, sino que el sistema circulatorio mayor (circulación de órganos y extremidades) depende de la circulación menor (circulación pulmonar). Los pulmones oxigenan la sangre que el corazón envía a través de las arterias pulmonares y la sangre oxigenada regresa al corazón a través de las venas pulmonares, para posteriormente ser enviada a todo el cuerpo a través del arco aórtico y aorta y regresar de nuevo hacia las cavidades derechas del corazón y repetir el proceso.

Dentro del poema de Sor Juana es posible diferenciar dos argumentos: lo ambiental y lo corpóreo. La noche como evento astronómico afecta a los seres inanimados y animados y a estos últimos por igual, independientemente de la especie o de la clase social. Los efectos somáticos que se desencadenan condicionan una transformación temporal y cíclica en aquellas especies que habitan el mar, el cielo y la tierra. Los humanos no se escapan de ello y la autora de Primero Sueño, mediante proposiciones del sistema ptolemaico y de principios neoplatónicos y gnosis hermética, como previamente ya se mencionó, describe de forma metafórica y mediante alegorías los cambios fisiológicos que se desencadenan como respuesta a la “pavorosa sombra fugitiva” (Ibid., vv. 9). Resulta extraordinario que estos aspectos anátomo-fisiológicos descritos por medio de versos son tan apegados a la fisiología actual e incluso enriquecidos de un sistema gnoseológico que, como afirma Santillana (2021): “En El sueño, la autora puso en juego todo el enorme caudal de conocimientos que se exigía al hombre de ciencia, y que ella poseía” (p. 86).

IV. Conclusión

El poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz resulta un acto de contrición por la búsqueda de la verdad y el entendimiento de todo lo que nos rodea. Nuestra falencia se exacerba frente a la incapacidad por nuestra ignorancia e insignificancia frente a lo terrenal y cósmico, pero sobre todo aquello que nuestros sentidos no pueden percibir. Para comprender la cosmovisión de la jerónima y posteriormente cotejar con el conocimiento médico de nuestros días, es menester reconocer la concepción científica del siglo XVII, inmersa en postulados neoplatónicos y herméticos que aparentemente a nuestros ojos pudiera ser deficiente, sin embargo, como se demostró en el análisis intertextual con literatura médica actual, el conocimiento o entendimiento de la autora resulta muy cercano a la anatomía y fisiología que hoy conocemos. Desde luego no se deberá cometer el error de juzgar de forma textual lo plasmado en el poema y lo escrito en tratados médicos actuales, pero sí reconocer la pericia de la autora por entender que los factores externos pueden generar un desequilibrio interno: una falla en algún órgano o sistema afectará todo el organismo y a su vez este afectará a los otros que lo rodean. Es evidente que explicarnos hoy día la enfermedad o procesos fisiológicos, como el sueño, bajo principios herméticos y neoplatónicos resulta un ejercicio infértil y ocioso, puesto que la humanidad ha superado esta época y el progreso que se ha logrado nos ha llevado hasta lo que hoy conocemos. Sin embargo, no deberíamos desdeñar del todo la forma en cómo se llevaba a cabo la ciencia y medicina del barroco, sobre todo en el uso de la metáfora y alegoría como herramienta comunicativa para mejorar la comunicación médico-paciente, para así atenuar el impacto que ocasiona un diagnóstico médico. La erudición no debe ser ajena a la belleza, como bien lo demostró la autora en su poema, por ello arte y ciencia no deben entenderse como opuestos, sino como complementos. La literatura y la medicina son artes que comparten muchos aspectos entre sí, de hecho, no se podría entender una sin la otra. Cada una cuenta lo que sucede en torno a la otra. La medicina al ser de las ciencias la más humana se ha creado a partir del dolor, la compasión y la necesidad, y son estos sentimientos y síntomas los que bien pueden ser plasmados a través de las letras para poder ser leídos por otros y Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz es un referente de esta simbiosis entre arte y ciencia.

Sobre el autor:

Unidad PET-CT, División de Investigación, Facultad de Medicina, UNAM.

Sugerencia de citación:

Olarte-Casas, M.A. (2025, marzo). Análisis anátomo-fisiológico del poema Primero sueño de Sor Juana. Medicina y Cultura, 3(1), mc25-a06.

https://doi.org/10.22201/fm.medicinaycultura.2025.3.1.6

Miguel Ángel Olarte Casas

Contacto: maolarte@unam.mx

Lecturas recomendadas

Alatorre, A. (1997). “Lectura del Primer Sueño”. En S. Poot-Herrera (ed.), Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando. Homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz. Edición de Sara Poot Herrera (México: El Colegio de México., 1997.

Cabrera, M. (1750). Sor Juana Inés De la Cruz [pintura]. Museo Nacional de Historia, CdMx, México. https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:ESPECIAL:TransObject:5bce55047a8a0222ef15d471

Gaos, J. (2004). El sueño de un sueñoo (2004). Prolija Memoria. Estudios de cultura virreinal. Puebla: Universidad de Puebla.

Hall, J. y Guyton, A. (2016). Guyton Y Hall: Compendio De Fisiología Médica (. 13a ed). Barcelona.

Martínez, G. (2014). La medicina en la Nueva España, siglos XVI y XVII. Ciudad de México: UNAM.

Olivares, A. (2012). El Primero sueño de Sor Juana Inés De La Cruz. Bases Tomistas, De Alejandro Soriano Vallès. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas 22-76. México: UNAM.

Paz, O. (2022) Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. México: FCE.

Santillana, D. (2021). “Sobre el sueño de Sor Juana”. En M.A. González-Dávila y M.C Ríos-Espinosa (coords.), De somno et insomniis: la vida monástica a través del lecho y los procesos del sueño en Sor Juana Inés de la Cruz. México: Bonilla.

¡Lee más de nuestro contenido!

El interés de Ricardo Tapia por la bioética

Asunción Álvarez del Río

Carta al editor #2

María Guadalupe Grijalva

Carta al editor #1

María Graciela Guzmán Perera

“¿En verdad no tienen nada?”

Herlinda Dabbah M.

Museos de la medicina

El número de marzo de 2023 de la publicación periódica titulada Boletín de Humanidades Médicas, publicado en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, describe e ilustra varios museos de la Medicina en diversos países: Bélgica (Bruselas), Portugal (Lisboa),...

Paulina Rivero Weber y su mirada filosófica en torno a la bioética

Jonathan Caudillo Lozano